利用手机实现盈利——探讨移动第三产业所带来的机遇与挑战

5月8日,小莫像往常一样打开手机里的赚钱软件,却发现任务墙里的“任务”比往常要来得稀少。这一天App Store排行榜发生了后来被移动业内称为“停摆”的事件,与排行榜相关的第三产业紧急刹车,这个游离于行业边缘的圈子亦未能例外。

■ 手赚

2013年,张乐利用业余时间创建了一个网站,靠推荐手机赚钱软件来获得收入。和在百度上搜索“手机赚钱”后看到的无数站点一样,张乐的网站为用户展现了一个在移动时代赚钱的新思路——

给手机上安装上特定的App,按照要求去完成分享、下载、试用等“任务”,并赚得真金白银,圈内把这个叫“手赚”。手赚行业始于2010年,正是新一代智能机开始普及的年份,新平台为互联网带来了无限可能,也包括赚钱方式。在短短几年间,手赚应用积累了千万级的用户。

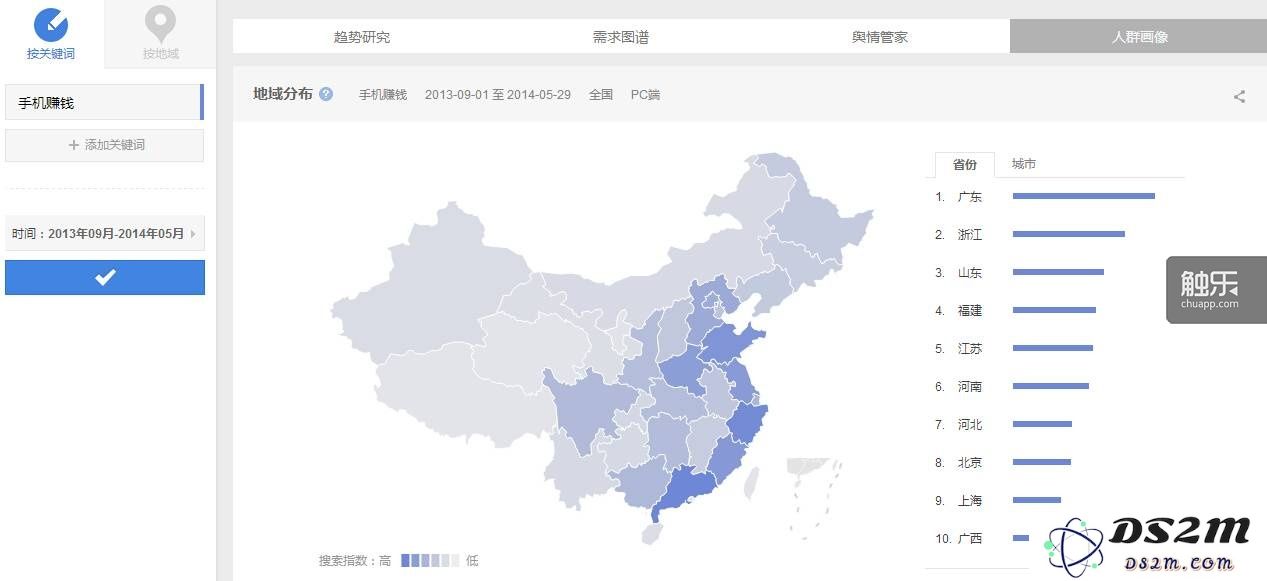

但相对于风生水起的移动应用市场,这类应用一直游离于行业边缘,几乎没被任何媒体报道过。“这行业挺小众的,用户群上不了台面。”一位用户积累过百万的手赚软件负责人这样对DS2M网记者总结。但就是这些散布于全国各地的“上不了台面”的手赚用户,在用自己的方式悄然影响着移动互联网。

在张乐的网站上,我们能看到玲琅满目的赚钱类应用,应用名称简单直观,多数与“赚”和“钱”挂钩。手赚这个词难免会让人想起几年前流行过的网赚,只不过后者打着“足不出户”的旗号,前者的卖点恰恰相反,强调“随时随地”。按照网赚的经验,用户要做的无非是重复点击广告、填写调查问卷、网络推广等,但若你认为手赚也是老一套,就有些不谙时事了。手赚之所以能养活很多家开发商,主要得益于一个移动行业司空见惯的事物——积分墙。

在刷榜逐渐失效后,积分墙成为了推广App、冲击排行榜的有效方式。作为用户可以直接感受到的是:进入某些游戏后,偶尔会看到“免费获得金币”之类的入口,点进去是数个App推荐列表。按照指示下载对应的App试用几分钟,就可以获得大量游戏货币,节省不少刷钱的时间。

常见的积分墙运作原理如下:广告商将自家App按照下图中的单价(随时波动)投放到积分墙,开发者将积分墙的SDK接入到自己的App中,用户便能在积分墙上看到广告商的App,下载后获取若干虚拟奖励,而广告商支付的推广费用由积分墙和开发者共同分成,所以这是一个多方共赢的局面,除了付不起钱买积分墙的开发者。

一般来说,用户经由积分墙得到的是虚拟回报,多为消耗量较大的游戏币(如下图)。但积分墙的运作原理无疑启发了一些开发者——如果将分成提取出一部分,返现给用户,很可能吸引到大量的用户——真金白银远比用途单一的游戏币诱惑大。哪怕从积分墙获得的回报有很大比例返给用户,其中的差额也不容小觑。

这就是目前手赚软件最主流的一类:积分墙返现。

在积分墙返现应用仅见的媒体报道中。《第一财经周刊》讲述了这样一个积分墙反客为主,成就一款App的故事:

手赚应用“省钱达人”最初的形态,与赚钱毫无关系。创始人张立最初想做的是一款可以充多种手机话费和游戏币的App。最终这款叫悠购堂的App,在2011年11月上线。但是半年后,悠购堂也仅有几万名用户。这时,一个朋友在2011年年底的建议开始被张立重视起来:引入积分墙。如果用户可以靠从积分墙中获得的积分来充值,就能在一定程度上缓解支付的缺陷:用户不用直接充值,而张立只需要负责用现金支付给运营商或游戏商。

除了积分墙自带的下载应用赠送积分的任务外—省钱达人可以从中获取分成—张立还增加了两个需要长期投入的任务,签到和朋友推荐。当时用户每天签到一次,能获得10积分即0.1元的奖励。原本只是用来解决支付缺陷的积分墙给张立带来了意外之喜。

省钱达人成为了以积分墙中的积分作为“货币”的兑换平台,用户在这里做任务获得积分并兑换“产品”。它则赚取移动广告平台分成和用户收入之间的差额。

张立在豌豆荚和安卓市场等渠道做了付费推广,用户显然更看重“省钱”和“挣钱”这两个宣传点,当时用户在某款应用的内嵌积分墙上获得的积分,只能用于该应用,而省钱达人的积分用途更多。3个月后,省钱达人的用户数破了百万。其中有60多万来自渠道推广,而剩下的来自用户的“朋友推荐”—这个任务可以换得积分和日后的加倍任务积分奖励。……